トピックス

令和2年度 第7回 定時社員総会

令和3年6月13日(日)午後2時30分より、一般社団法人としての7回目の総会が山口県健康づくりセンターにて行われた。司会者の専務理事 黒岩学氏により定款所定の出席者と委任状の確認があり、本会が成立する旨の報告後、指名により坂下敏郎氏が議長に就任し開会を宣言した。議事録署名人に黒岩氏、若月氏の両名が指名された。 物故会員の井上春雄氏に対し黙祷を捧げた。次に、永年功労者表彰者として、若月伸彦氏、坂下敏郎氏の2名が表彰された。また、昨年12月に藤井康弘氏が日技会長表彰を授与された旨の報告があった。生涯研修修了者は該当者なしということであった。

次に会長挨拶があり、コロナの影響で技工士会におけるEメールアドレスの活用が高まり、県技レベルでも把握することが難しく、半分ぐらいに留まっている。是非、協力して頂きたいということであった。

各議案が了承された後、宇部支部の東村實氏から連盟に関しての要望があり、技工士会の会員でなければ、連盟会員になれないのは、おかしい。会員外でも連盟会員になれるように日技に要望してほしいとの提案があった。

コロナの蔓延に伴う様々な問題を抱えるなか、消毒やマスク、ソーシャルディスタンス、換気を徹底することで、無事に総会を開催できたことに、安堵感を感じた。

令和元年 第6回 定時社員総会

令和2年6月14日(日)午後2時30分より、一般社団法人としての6回目の総会がサンフレッシュ山口にて行われた。

司会者の専務理事 黒岩学氏により定款所定の出席者と委任状があり、本会成立する旨の報告後、指名により坂下敏郎氏が議長に就任し開会を宣言した。

新型コロナウイルスの蔓延に伴う様々な問題を抱えるなか、消毒やマスク、ソーシャルディスタンスを徹底することで、無事に総会を開催できたことに、安堵感を感じた。

物故会員の井上正司氏(元副会長)に対し黙祷を捧げた。次に、永年功労者表彰者として、豊福敦氏、滝本由美子氏、安部秀樹氏、佐藤伸一氏の4名が表彰された。

各議案が了承された後、宇部支部の東村實氏より、チタン合金の保険導入による、説明と提案が話された。

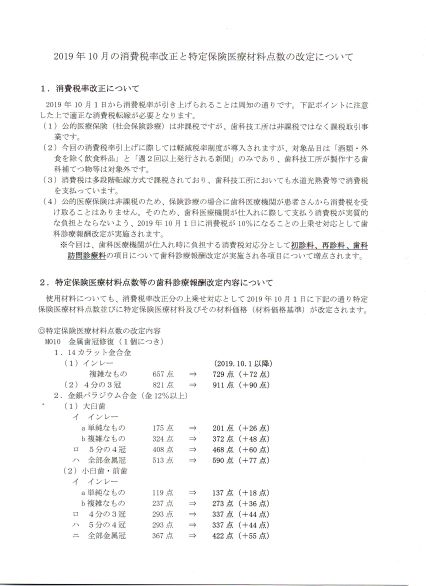

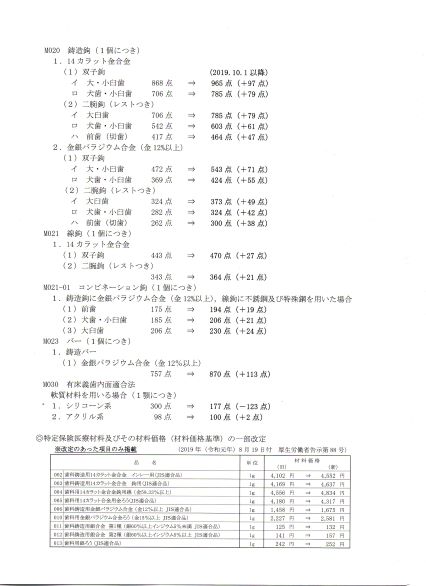

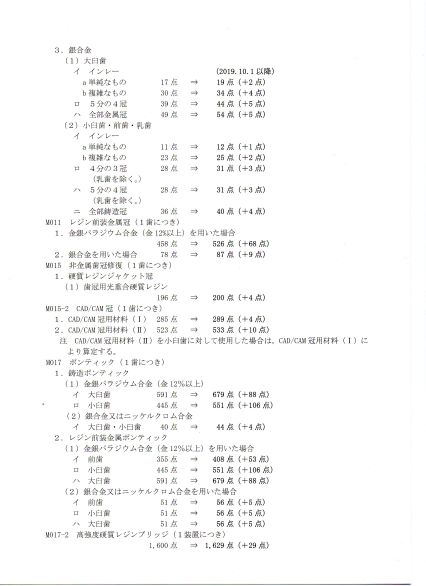

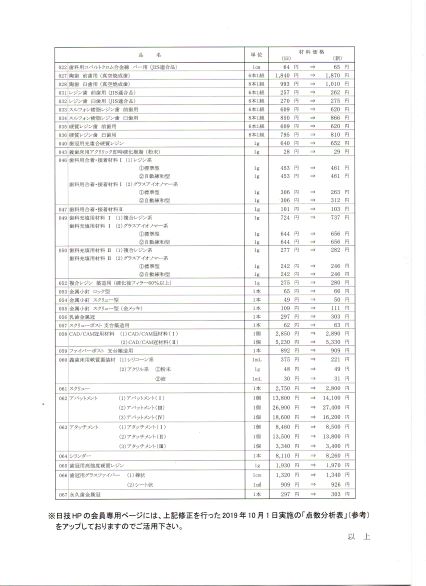

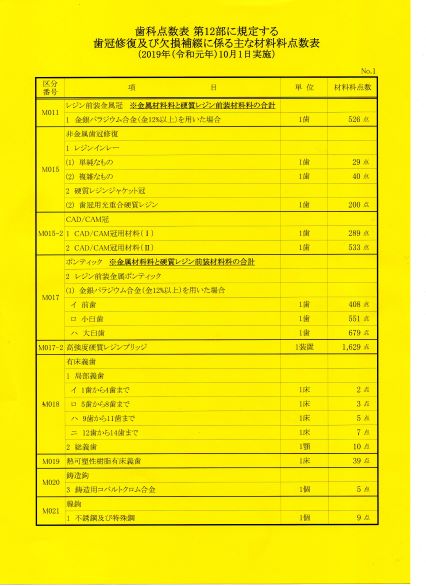

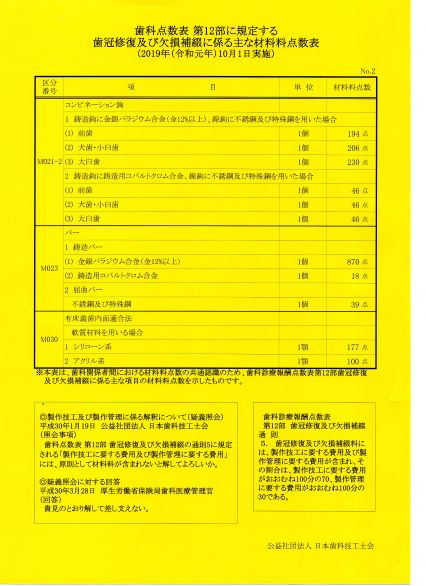

2019年10月消費税率改定と特定保健医療材料点数の改定について

歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令

歯科技工士法第18条に規定されている歯科技工指示書の記載事項の見直し

及び歯科技工所の構造設備基準の規定化に関する歯科技工士法施行規則の一部を改

正する省令が新たに定められ、平成25年4月1日より施行されます。

歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針

1 目的

この指針は、歯科技工所における歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理に関する事項

を定めることにより、歯科補てつ物等の質の確保を図ることを目的とする。

2 定義

1)この指針で「開設者とは、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項

に規定する歯科技工所を開設した者をいう。

2)この指針で「管理者」とは、歯科技工士法第22条に規定する歯科技工所の管理者を

いう。なお、管理者は、歯科技工に係る実務経験を5年以上有する者が望ましい。

3)この指針で「歯科補てつ物等」とは、歯科技工所で作成し、修理し又は加工される歯

科補てつ物、充てん物又は矯正装置をいう。

4)この指針で「作成等」とは、歯科技工士法第2条に規定する「特定人に対する歯科医

療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し又は加工すること」

をいう。

5)この指針で「指示書」とは、歯科技工士法第18条に規定する歯科医師の指示書をい

う。

3 開設者の義務

開設者は、管理者が業務を遂行するに当たり、支障が生ずることのないようにしなけれ

ばならない。

4 指示書に基づく作成等管理及び品質管理に関する文書

1)開設者は、指示書に基づく歯科補てつ物等の作成等ごとに、以下の事項について記載

した歯科技工録を作成しなければならない(なお、歯科技工録については、別添の表1

及び表2を参考にすることとし、番号、日付、氏名等を記載するなど、指示書を容易に

特定できるものであること)。ただし、当該歯科補てつ物等に係る作成等工程の一部を

指示書に基づき他の開設者の歯科技工所に行わせる場合においては、自ら行う作業工程

に係る事項のみを記載することをもって足りるものとする。

①作成等に用いる模型等と指示書とを発行した歯科医師から受託した年月日

②患者の氏名..

③作成等部位及び設計

④作成の方法(作成等手順)

⑤使用材料(使用主材料の品名ならびにロットもしくは製造番号 )

⑥歯科補てつ物等の工程管理に係る業務を管理した記録

⑦歯科補てつ物等の最終点検及び検査を完了した年月日

⑧歯科補てつ物等を委託した歯科医師等に引き渡した年月日

⑨その他必要な事項

2)開設者は、5 から9 までに規定する工程管理、点検・検査、苦情処理等、自己点

検及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手順書」という。)を作成しなければならな

い。ただし、当該歯科補てつ物に係る作成等工程の一部を他の開設者の歯科技工所に行

わせる場合においては、自ら行う作成等工程に係る事項のみを記載することをもって足

りるものとする。

3)開設者は、歯科技工録を指示書とともに作成の日から2年間保存すること。なお電磁

的保存等に係る基準については指示書に準ずるものとする。

4)開設者は、都道府県知事及び医療機関等から歯科技工録の開示の求めがあった場合に

は、速やかに提示することができるよう整備しておくこととする。..

5 工程管理

開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等の工程管

理に係る業務を適切に管理させなければならない。

1)指示書に基づき、適正な方法による作成等を行うこと。

2)管理者又はあらかじめ管理者が指定した者が最終点検及び検査を行うこと。

3)構成部品等(歯科補てつ物などの作成等に使用されるもの、原料、材料、中間物及び

歯科補てつ物等をいう。以下同じ。)及び作成等用材料物質を適正に保管し、出納を行

い、及びその品名並びにロット又は製造番号等記録を作成すること。

4)歯科技工録に関する記録を作成すること

5)構造設備の保守点検を行い、その記録を作成すること。

6)作成等工程において、歯科補てつ物等の質に影響を及ぼす環境上の条件について点検

を行い、その結果を記録すること。

7)3)から5)までの記録、あるいはその工程管理に際しては、守秘義務に十分に留意す

ること。

8)3)から6)までの記録により、作成等工程管理が適切に行われていることを確認する

こと。

9)3)から6)までの記録を本指針4, 1)⑥として記録すること。

6 歯科補てつ物等及び機器の点検・検査

開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等及び機器

の点検・検査に係る業務を適切に管理させなければならない。

1)歯科補てつ物等の′点検及び記録の保存に必要な設備及び器具を備えていること。

2)適正な方法により構造設備及び機器の点検・検査を行うこと。なお、歯科技工作業を

行うのに必要な機器の保守点検は1年に1回以上必ず実施すること。

3)構成部品等を定期的に点検・検査し、これを記録すること。

4)2)に掲げる記録を作成の日から2年間保存すること。

7 苦情処理等

開設者は、管理者に、歯科補てつ物等の品質等に関して当該委託歯科医師又は当該歯科

医師を経由して特定人から苦情があった場合、又は歯科補てつ物等の品質等に問題がある

と認められた場合には、手順書に基づき、次に掲げる事項により適切に管理させなければ

ならない。

1)当該委託歯科医師からの苦情又は当該歯科医師を経由した特定人からの苦情に対し

ては、歯科技工録を点検し、原因を究明するとともに、作成等管理及び品質管理に関し

改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。

2)当該歯科技工所に起因した歯科補てつ物等の品質等に関する問題に対しては、その原

因を究明し、作成等管理及び品質管理に関する改善が必要な場合には、所要の措置を講

ずること。

3)1)又は2)の後に歯科技工録を点検し、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情

処理記録等を作成し、当該委託歯科医師に報告すること。

4)3)の記録は、3)で当該委託歯科医師等に報告した年月日とともに本指針 4, 1)⑥と

して記録すること。

8 自己点検

1)開設者は、管理者又はあらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次に掲げる業務を

適切に管理させなければならない。

① 当該歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等管理及び品質管理について定期

的に自己′点検を行うこと。

② 自己点検の結果を管理者に対して報告すること。

2)管理者は、自己点検の結果に関して、自己点検が適切に行われていることを確認しな

ければならない。

3)開設者は、定期的な自己点検の結果を管理者から聴取し、作成等管理及び品質管理に

関する改善が必要な場合には、所要の措置を講じなければならない。

9 教育訓練

開設者は、手順書に基づき、次に掲げる事項を適切に行わなければならない。

1)管理者は、関係機関、関係団体等が開催する研修会等を積極的に受講すること。

2)作成等管理に関する教育訓練を計画的に実施すること。

3)開設者は、教育劃1練の実施の記録を管理者及び従業者ごとに作成し、その作成の日か

ら2年間保存すること。

10 指示書に基づき作成等工程が2以上の歯科技工所にわたる作成等

1)指示書に基づき歯科補てつ物等の作成等工程の一部を他の開設者(以下「二次受託者

という。)の歯科技工所に引き継ぐ開設者(以下「一次受託者」という。)は、当該二次

受託者と当該作成等工程における作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保するた

め、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

①当該分担工程の範囲

②その作成等に関する技術的条件

③ 引継ぎ時における、委託歯科医師による指示について二以上の管理者による確認及

び品質管理・点検の方法

④ その他、歯科補てつ物等の作成等の作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保す

るために必要な事項

2)一次受託者及び二次受託者は、双方の取決め事項を歯科技工録又は手順書に記載しな

ければならない。

3)指示書に基づき作成等工程が2以上にわたる歯科技工所のすべての管理者は、委託歯

科医師及び2以上にわたる歯科技工所管理者の間の連絡を密にし、共同して歯科補てつ

物等の質の確保を図るものとする。

歯科技工問題をアピール

平成24年3月21日~28日の間、県内5か所で山口県保険医協会歯科部会による「歯科新点数検討会」が行われた。

その中で10分程度の時間を頂き、「歯科技工士の抱える問題~100円アップ運動」について理解を求めるべくアピールをさせて頂きました。

担当:山口(新村)岩国(磯村)下関(藤井)周南(磯村)萩(登城)でした。

貴重な機会を下さった山口県保険医協会歯科部会殿に感謝致します。

アピール全文アピール

本日はこのような貴重な時間をいただき、大変ありがとうございます。

現在、歯科技工士と言う職業が存続の危機を迎えています。

現状の歯科技工士の生活状況や仕事に対する考え方を、早急に変えないと手遅れになってしまうため、今私達に出来る事を少しでも行えればと考えています。

最も心配しているのは、歯科技工士を目指す若者が激減している事です。

特に顕著になったのは平成12年(12年前)以降急激に歯科技工士学校への入学希望者が減少し、歯科技工士学校も72校→54校と、18校が閉校したにもかかわらず、現在では定員充足率は約6割となっています。

しかも、就業歯科技工士となると25歳未満で免許取得者の約80%が離職してしまう結果となっています、逆に言うと、時間とお金をかけて免許を取得したにもかかわらず、5年後に歯科技工士として仕事をしているのは、約20%ということになります。

たった5人に1人です。

さらに実際の数となると、平成22年の厚生労働省の報告では25歳未満の歯科技工士数は2,223人で全技工士の6.3%です。 単純に年間約450人程度、近年では400人を切る人数しか歯科技工士として定着していない事になります。

この現象は確実に年々進んでいます。

現在最も多い技工士の年齢は50才~55才前後と思われますので10年~15年後には多くの歯科技工士が一線を退き、生産力は半減します。

途中離職者あるいは新規就業者の減少も考えるともっと生産力は減るでしょう。

現在の新卒者に対する求人数は新規免許取得者の10倍近く有るにもかかわらず、定着出来ないのはなぜでしょう。

歯科技工士を続けられない理由として2009年技工士実態調査では、低価格・低賃金が約67.9%と突出しており、長時間労働が42.8%と続いています。 つまり、歯科技工に対する対価が安すぎる事が大きな原因だと考えられます。

これは日本歯科技工士会が会員に対して調べたものなので、現状はもっと極端な数字となるでしょう。

この事は歯科技工所同士の過剰な価格競争が招いた結果で、勤務歯科技工士にも大きく影響していると思われます。

また、当然歯科技工所も淘汰されていますが、一番しわ寄せを食っているのが若い歯科技工士になってしまっている現状があります。

色々な物を作る業界が国内の自由競争で限界を迎えると、安い人件費によるコストダウンを求めて海外に出ています。

保健の歯科技工の場合、幸いなことに海外に出ることは禁止されていますが、限界すれすれの競争が延々と続く事になります。

日本歯科技工士会では、長年歯科技工料金の安定と生活の改善のための法律や制度の改革に努力していますが、現状ではなかなか活路を見出すことが出来ません。

もちろん新しい制度が確立できなければ、歯科技工士の抱える問題の根本的な解決は出来ないと思いますので、夢を持って取り組みは継続する必要はあります。

ただし、私たちにはあまり時間が無いのも事実です。

私達末端の歯科技工士に出来ることは多くありません。

私達自身の生活はもちろんですが、今後の歯科技工業会や後輩の歯科技工士の為にも私達自身が現在の歯科技工士の生活を立て直す努力をする事が必要です。

「100円アップ運動」は考え方を象徴とする言葉で、単に歯科技工所に1ケース100円上げようと強制しようと言う訳では有りません。

料金表を見直し、勇気を持って少しでも若者に魅力ある職業に近づける努力を個々がしようと言う事です。

歯科医院も私達同様厳しい状況だという事は理解しています。

各歯科医院、各歯科技工所それぞれ違った状況を抱えているため、お互いの理解と同意が必要だと思っています。

ただ歯科技工士の現状を理解して頂いた上で、個々に料金の相談が可能な環境が出来る事を切に望んでいます。

一朝一夕にはいきませんが、私達自身が歯科技工士と言う職業を守るためにも自らの首を絞めるのをやめ、この様な運動を少しずつでも進めたいと思っています。

是非、ご理解の上ご協力をよろしくお願いします。

「歯科技工料金を考える講演会」開催

山口県歯科技工士会

大変お世話になっております。

9月11日下関に於いて技工料金を考えるシンポジュームが開催されました。

昨年11月に大分で開催されたものを山口県保険医協会から「山口県でも開催しませんか?」と声掛けをしていただいて、実現したものです。山口県歯科技工士会執行部では、この事が全国に広まり技工士はもとより歯科医師の方々にも大いに関心を持っていただき、我々の経済基盤を少しでも改善できればと思っています。

日本国民は日本国憲法において最低限の健康を保障されています。

歯科医療は国民皆保険の中に在り国民の健康を保障すると同時に医療に携わる側も診療報酬と言う形で保障されています。しかしながらその保障は診療所或いは病院が保障されているわけで、その報酬を分配する権利は個々の診療所或いは病院の経営者に委ねられています。そもそも厚生労働省は二年に一度市場調査(実態調査)を実施しています。その調査を元に診療報酬改正をしているわけですが、当然実態が低価格であれば診療報酬点数は下げられます。現に一昨年の改正時には硬質レジン前装冠などの点数が、下がりました。実勢価格が低いからです。つまり自分たちの手で自分たちの首を絞めているという事です。歯科医院の経営者の方々にはこの部分を理解していらっしゃらない方が、大変多いのではないでしょうか。もちろん価格を下げるのは歯科医院の経営者側だけではありません。歯科技工所の側も少しでも収入を上げるために、ダンピングに手を染めることとなります。その結果がレベルの低い過当競争、質の悪い補綴物、廃業と負の連鎖を引き起こします。我々は歯科医療従事者として責任を全うするためには技工料金について真剣に考えないと日本の歯科医療は崩壊してしまいます。これまでこの技工料金について技工士の中では、盛んに話し合われていましたが、歯科医師と技工士が一緒になってこの問題に取り組んだのは、画期的なことと言えるのではないでしょうか。

講演はみんなの歯科ネットワーク副理事長の大塚勇二先生が「技工料金を決めるのは誰か」と題して技工料金の現状を中心に、どこが問題なのか、今後の対策を含めて話されました。又、山口県歯科技工士会会長の磯村辰夫は「7:3は誰のため」と題し、適正価格と7割の金額、或いは実勢価格を比較しながら、「7:3」の厳守とそれに対する罰則を付ければ如何かという提案をしました。

討論会に於いては技工士免許の更新、歯科用金属の見直しによる歯科医療費の確保など、果敢な意見が出て非常に有意義なシンポジュームでした。